Mitten in im komplexen, herausfordernden, tragischen Matsch dieser Welt glänzt der Humor. Er pulverisiert Grenzen, verbindet Menschen und stiftet gesunde, wohltuende Verwirrung. Er heilt, verletzt, hinterfragt, lässt Königen die Hose runter und rettet durch schwierige Zeiten.

Ein entspannter Kurztrip zu den Anfängen der Menscheit, zu den Göttern und Denkern der Antike, ins finstere Mittelalter und in die Studierstuben der Philosophen der Moderne.

Und die Antwort auf die Frage, warum der Humor Humor heisst.

Konflikte im Team? – Auf zur Schatzsuche!

Faktenbasierte Inputs für geforderte Leader

Konflikte im Team

– häufig und unangenehm. Vielleicht auch für Sie immer wieder eine Herausforderung.

Unterschiedliche Meinungen, Interessen und Bedürfnisse führen zu Spannungen, Streit und Unzufriedenheit. Wie damit umgehen? Wie ein gutes Arbeitsklima erhalten und die erforderliche Leistungsfähigkeit sicherstellen, wenn die Teammitglieder sich nicht verstehen oder gar bekämpfen?

Dieser Blogartikel geht auf die Hintergründe und Dynamiken von Konflikten ein, erwähnt einige Modelle und Lösungsansätze, bietet eine Anleitung um „die Sache“ selbst zur Hand zu nehmen und behandelt Ihre Rolle als Vermittler oder Vermittlerin.

Zudem schraubt er vielleicht an Ihrer Einstellung zu Konflikten, indem er erklärt, warum Knatsch nicht nur doof ist, sondern den Aufbruch zur Schatzsuche markieren kann.

Wenn dies auch nur ein sehr grober Abriss dessen ist, was sich zu Konflikten sagen lässt, wurde doch ein längerer Artikel daraus.

Nehmen Sie sich die Zeit um ihn sich in voller Länge zu geben.

Oder springen Sie hier zu den Themen, die Sie interessieren:

Die Mission von Konflikten

Unbehandelte Konflikte sind ungesund

Was soll an Konflikten gut sein?

Verschiedene Arten von Konflikten

Vier-Ohren-Modell nach F. Schulz von Thun

Eskalationsmodell nach Friedrich Glasl

Okay, Konflikt erkannt, – was jetzt?

Praktische Schritte zur Konfliktlösung

Konfliktparteien und Dringlichkeit

Definition der eigenen Rolle

Um was geht es eigentlich?

Visualisierung des Konflikts

Klärende Gespräche

Aktiv Zuhören

Konfliktlösungsworkshop

Tun Sie sich den Gefallen …

Weitere Schritte

Konflikte = Teamentwicklung vom Feinsten

Feiern!

Self Care

Schlaue Zitate zum Schluss

Die Mission von Konflikten

Sie liegt in ihrer Rolle als Katalysator für Veränderung und bestenfalls Wachstum.

Ob es sich um den individuellen Wunsch nach Veränderung (von Beziehungen, Aufgaben, etc.) und persönlichem Wachstum handelt – oder die Notwendigkeit, im Team Verhältnisse zu ändern (Zusammensetzung, Dynamik, Aufgabenverteilung, etc.), spielt bei dieser Definition keine Rolle.

Konflikte sind unvermeidlich, wenn Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Perspektiven, Vorlieben und Ideen zusammenarbeiten.

Wohlmeinend betrachtet sind sie ein Zeichen dafür, dass die Teammitglieder engagiert sind und ihre Arbeit so gut wie möglich machen wollen. Nur sind sie sich in einigen Punkten (etwa betreffend der Kommunikation und Organisation) nicht einig.

Unbehandelte Konflikte sind ungesund

Ein Konflikt schwelt oder brennt so lange bis „etwas anders ist“.

Konflikte machen die erwähnten Punkte der Uneinigkeit sichtbar.

Oder zumindest fühlbar.

Probleme, die ignoriert werden, wollen angesprochen werden.

Geschieht dies nicht, stauen sich negative Gefühle wie Ärger, Frustration, Angst oder Schuld an.

Bei den Betroffenen führt das zu Stress, Demotivation und innerer Kündigung, Leistungsabfall, Krankheit, Depressionen; im Team herrscht eine „vergiftete“ Atmosphäre.

Wie halten Sie es? Versuchen Sie Konflikte im Team zu ignorieren oder zu unterdrücken – in der Hoffnung, dass sie sich von selbst auflösen und nicht eskalieren? Oder wissen Sie die katalytische Wirkung eines Konflikts zu nutzen und leiten Sie Schritte zur (Er-) Lösung ein?

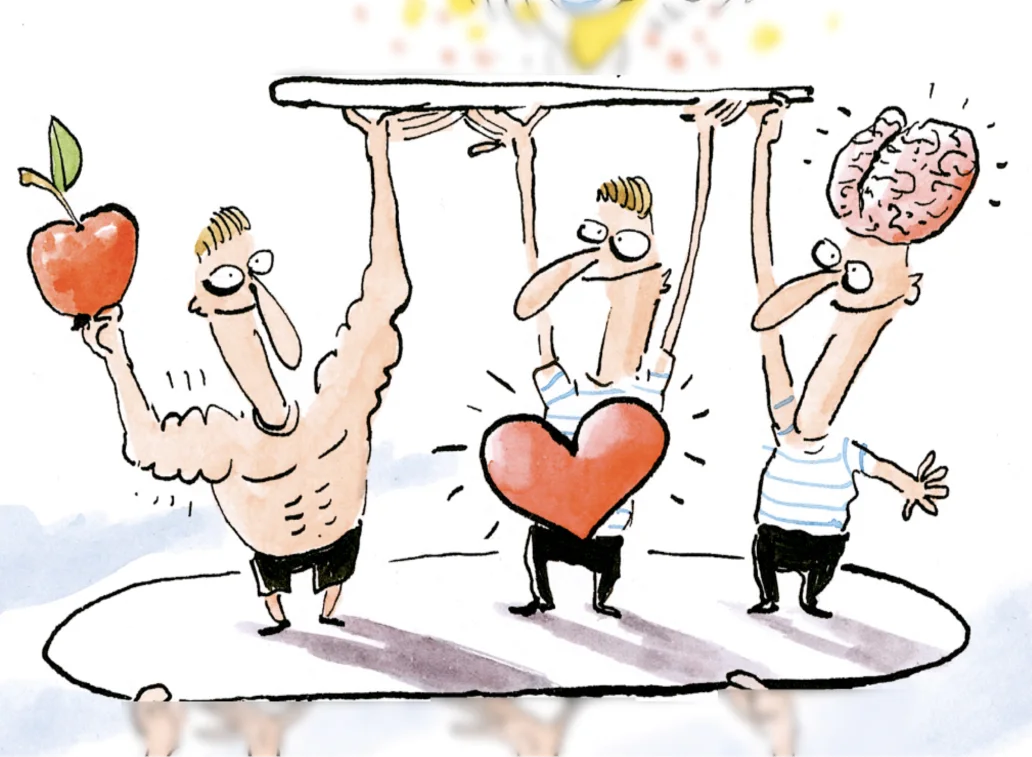

Was soll an Konflikten gut sein?

Angenommen, die Teammitglieder sind daran interessiert, dem unschönen Zustand ein Ende zu bereiten und sich wohlmeinend ins weitere Geschehen einzubringen:

Sie werden ihre Fähigkeiten zur Problem- und Konfliktlösung verbessern.

Wenn unterschiedliche Perspektiven, Ideen und Lösungsvorschläge zusammengebracht werden sollen, ist von allen Beteiligten viel Kreativität und Innovationswille gefragt.

Mehr Engagement und Commitment:

Zur Lösung des Konflikts braucht es die Stellungnahmen, Inputs und Feedbacks aller Beiligten. Sie übernehmen Verantwortung für ihren Part.

Die Auseinandersetzung stärkt das Team, es wächst zusammen.

Denn das Thematisieren von alltäglichen und besonderen Schwierigkeiten, von Beziehungen und der eigenen Befindlichkeit fordert und fördert Vertrauen.

Die Analyse der Kommunikation schmiert die Interaktion und Kooperation.

(Siehe auch „Konflikte: Teamentwicklung vom Feinsten“)

Der Austausch im Klärungsprozess leitet Lernprozesse ein und führt zu Wissenstransfer; denn Wissenslücken, Fehlannahmen und Missverständnisse werden aufgedeckt.

Prozesse und Standards können nun mit erweitertem Horizont diskutiert und verbessert werden – was zu mehr Qualität und Effizienz führt.

Kurz: Kann ein Konflikt allseits befriedigend beigelegt werden, tun sich individuell und für das ganze Team neue Räume auf. Das verbesserte Klima ermöglicht, dass wieder – oder anders – miteinander geredet wird, die Freude an der Arbeit findet wieder ihren Platz.

Das klingt alles easy peasy, ist aber je nach Art und Ausprägung des Konflikts streckenweise anstrengend.

Verschiedene Arten von Konflikten

Jeder Konflikt ist einzigartig und erfordert eine individuelle Herangehensweise zur Lösung.

Wenn Sie sich über den Konflikttyp im Klaren sind, fällt es Ihnen leichter, eine wirksame Lösungsstrategie zu entwickeln.

Unterscheiden Sie zwischen:

Sachkonflikten: Meinungsverschiedenheiten oder Unzufriedenheit auf sachlicher und objektiver Ebene.

Beziehungskonflikten: Zwischenmenschliche Probleme und persönliche Abneigungen.

Werte- und Stilkonflikten: Unterschiedliche Persönlichkeiten, Präferenzen, Erwartungen oder Arbeitsstile der Teammitglieder.

Wahrnehmungskonflikten: Wenn unterschiedliche Einstellungen zu einer unterschiedlichen Bewertung einer Situation führen.

Rollenkonflikten: Wenn die Rollen oder Positionen der verschiedenen Akteure mit einer bestimmten Erwartungshaltung verbunden sind. Unklare Rollen.

Zielkonflikten: Uneinigkeit über das Ziel, die Richtung und die erwünschten Ergebnisse.

Verteilungskonflikten: Wenn es um die Verteilung von Informationen und knapper Ressourcen geht, oder um die gerechte Aufteilung von Belastungen und Belohnungen.

Strukturelle Konflikten: Unklarheit darüber, wer für was verantwortlich ist und wer welche Entscheidungen trifft.

Verständigungskonflikten: Mangelnde oder schlechte Kommunikation* und dürftiges Feedbackverhalten.

* „Mangelnde oder schlechte Kommunikation“, – diese oberflächliche Formulierung braucht unbedingt mehr Fleisch an den Knochen:

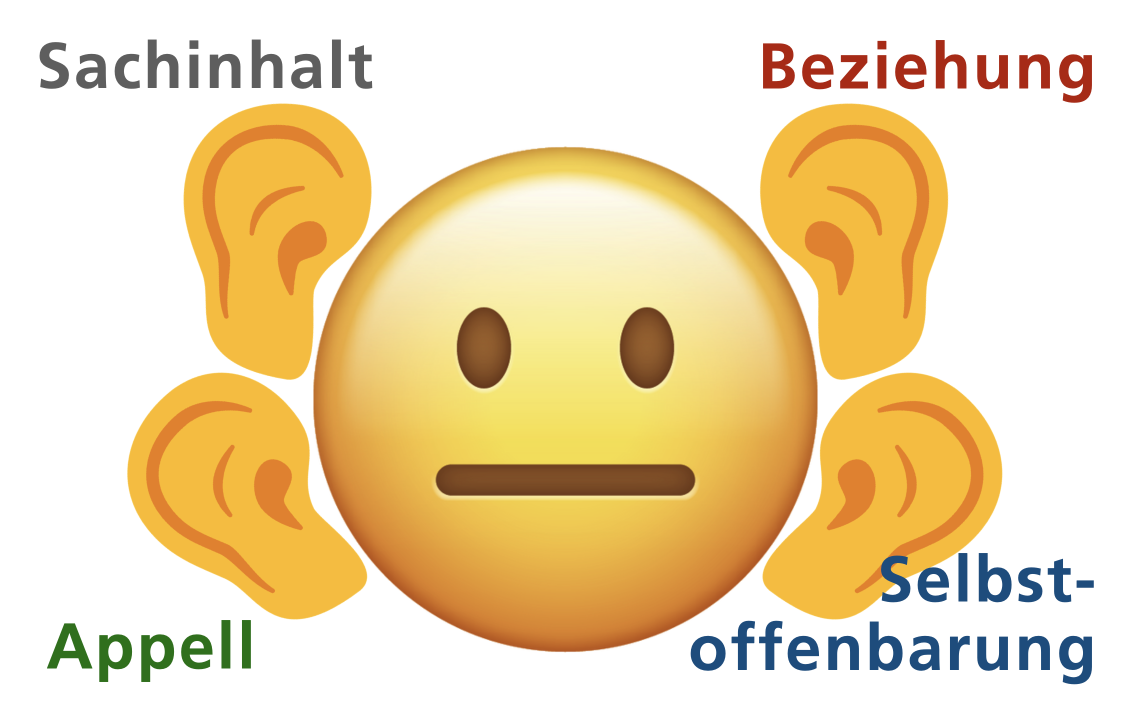

Das Vier-Ohren-Modell

(auch bekannt als das Vier-Seiten-Modell) wurde vom Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun entwickelt. Es stellt auf besondere Weise eine wichtige Ursache für Konflikte dar und wird gerne zu deren Analyse und Lösung verwendet.

Das gilt es darüber zu wissen:

Jede Nachricht vier Seiten.

1. Sachinhalt:

Die tatsächlichen ausgesprochenen Informationen.

2. Beziehung: Wie die Gesprächspartner zueinander stehen, erkennbar durch Tonfall, Formulierungen, Mimik, Gestik usw.

3. Selbstoffenbarung: Wenn wir eine Aussage treffen, teilen wir damit immer etwas über uns selbst mit.

4. Appell: Wir wollen mit unserer Botschaft auch immer etwas bei unserem Gegenüber bewirken.

Beispiel:

A und B sitzen im Auto. A fährt 90 km/h und B meint: „Man darf hier 100 fahren.“

Sachinhalt: Auf dieser Strasse sind 100 km/h erlaubt.

Selbstoffenbarung: B ist in Eile oder vom Fahrstil von A genervt.

Beziehung: B hält sich für kompetenter.

Appell: Fahr schneller

Schulz von Thun sieht die Ursache vieler Konflikte darin, dass Botschaften vom Empfänger oft anders „gehört“ (interpretiert werden), als es der Sender eigentlich gemeint hat. Dies liege an der eindimensionalen Kommunikation.

Durch das Verständnis und die Anwendung des Vier-Seiten-Modells können Missverständnisse und Konflikte vermieden oder gelöst werden.

Wie sich Konflikte entwickeln

beschreibt Friedrich Glasl in seinem Eskalationsmodell. Er hat ein Konzept erstellt, das die Entwicklung von Konflikten in neun Stufen beschreibt. Die neun Stufen unterteilt er in drei Hauptebenen:

Ebene 1: Win-Win

Stufe 1 Verhärtung:

Erste Spannungen sind spürbar und werden bewusst, verschiedene Meinungen prallen aufeinander.

Stufe 2 Polarisation & Debatte:

Die Meinungsverschiedenheit wird fundamentaler, die Kontrahenten versuchen den anderen durch rationale Argumente zu überzeugen und unter Druck zu setzen.

Stufe 3 Taten statt Worte!:

Die Konfliktparteien handeln nun aktiv und setzen ihre Worte in Taten um.

Auf dieser Ebene findet noch ein sachlicher Austausch statt.

Bei Meinungsverschiedenheiten können die Konfliktparteien einen positiven Ausgang erreichen.

Ebene 2: Win-Lose

Stufe 4 Sorge um Image und Koalition:

Die Konfliktparteien beginnen, sich Sorgen um ihr Image zu machen und suchen nach Verbündeten.

Stufe 5 Gesichtsverlust:

Die Konfliktparteien erleiden einen Gesichtsverlust, was zu weiterer Eskalation führen kann.

Stufe 6 Drohstrategien:

Die Konfliktparteien beginnen, einander zu drohen.

Auf dieser Ebene herrscht bereits eine destruktive und subjektive Sphäre vor.

Es gibt maximal eine Partei, die halbwegs unbeschadet aus dem Konflikt herauskommt.

Ebene 3: Lose-Lose

Stufe 7 Begrenzte Vernichtungsschläge:

Die Konfliktparteien greifen einander an, um Schaden zuzufügen.

Stufe 8 Zersplitterung:

Der Konflikt führt zur Zersplitterung der Gruppe oder Organisation.

Stufe 9 Gemeinsam in den Abgrund:

Die Konfliktparteien ziehen sich gegenseitig in den Abgrund, was zu einer Katastrophe führen kann.

Auf dieser Ebene agieren beide Parteien selbstzerstörerisch und verlieren gemeinsam ihr Gesicht.

Von einer einfachen Meinungsverschiedenheit bis hin zur gemeinsamen Katastrophe…

Wichtig:

Nicht jeder Konflikt durchläuft zwangsläufig alle neun Stufen.

Und:

Für jede Stufe gibt es Strategien, wie der Konflikt am besten aufgelöst werden kann.

Okay, Konflikt erkannt, – was jetzt?

Als Führungskraft sind Sie bei der Konfliktlösung gefragt und gefordert.

Konflikte im Team überhaupt zu erkennen ist ja schon mal was, aber es reicht nicht. Jetzt stehen Sie vor der Aufgabe, angemessen darauf zu reagieren und zu intervenieren.

Sie müssen sowohl die sachlichen als auch die emotionalen Aspekte des Konflikts berücksichtigen und eine Balance zwischen den Interessen der einzelnen Teammitglieder und dem Gesamtziel des Teams finden.

Möchten Sie sich eines aktuellen Konflikts persönlich annehmen und wünschen Sie sich hierfür eine Art Geländer?

Betrachten Sie den nachfolgenden Teil als Hilfestellung – falls Sie sich in Eigenregie eines Konflikts annehmen möchten und dabei froh um ein Geländer sind.

Arbeiten Sie sich in Gedanken entspannt durch die Anleitungen, Tips und Fragen. Stellen Sie sich dabei die betroffenen Menschen und spezifischen Szenen vor. So sind Sie gut eingestimmt um die Sache anzugehen.

Der Blick von aussen hilft

Betrachten Sie den nachfolgenden Teil als Hilfestellung – falls Sie sich in Eigenregie eines Konflikts annehmen möchten und sich ein Geländer wünschen.

Arbeiten Sie sich in Gedanken entspannt durch die Anleitungen, Tips und Fragen.

Stellen Sie sich dabei die betroffenen Menschen und spezifischen Szenen vor.

So sind Sie gut eingestimmt um die Sache anzugehen.

Praktische Schritte zur Konfliktlösung

Die einzelnen Schritte sind hier eher zurückhaltend beschrieben. Sie begegnen aber den wichtigen Stichworten, so dass Sie sich ein Bild über den ganzen Prozess machen können.

1. Konfliktparteien und Dringlichkeit

Wie verhält sich das Team? Bzw. wer verhält sich wie im Team?

Welche Spannungen, Unstimmigkeiten und Widerstände nehmen Sie wahr? Wer isoliert sich? Gibt es „Klüngel“?

Befragen Sie die Teammitglieder.

Finden Sie heraus wie ihre jeweilige Sichtweise ist, wie es um ihre Gefühlen steht, was ihre Bedürfnissen und Erwartungen sind.

Analysieren Sie Daten und Dokumente.

Gibt es „Handfestes“? Belege in elektronischer oder physischer Form?

Bewerten Sie die Konfliktintensität.

Schätzen Sie ein, wie dringend und wichtig es ist, eine Lösung zu finden.

2. Definition der eigenen Rolle

Sind Sie sich über Ihre eigenen Ziele, Interessen und Bedürfnisse im Klaren? Was möchten Sie mit der Konfliktlösung erreichen?

Was ist Ihre eigene Beziehung zu den Konfliktparteien? Sind Sie neutral oder hegen Sie Sympathie / Antipathie für die eine oder andere Seite?

Sind Sie sich Ihres eigenen Konfliktstils bewusst? Wie gehen Sie normalerweise mit Konflikten um?

Wie reagieren Sie emotional auf den Fakt, dass da ein Konflikt ist und Sie einen Part übernehmen müssen? Bleiben Sie ruhig oder fühlen Sie Anspannung?

Sind Sie überhaupt bereit, Ihren Part auf dem Weg zur Konfliktlösung zu übernehmen? Sind Sie vielleicht sogar neugierig, welchen Lauf die Dinge nehmen werden?

3. Um was geht es eigentlich?!

Unterscheiden Sie zwischen Sach- und Beziehungsebene.

Was ist der Kern des Konflikts? Geht es um die Sache (etwa auf eine Aufgabe bei der Arbeit bezogen) oder um wenig Greifbares – um Emotionen?

Analysieren Sie die Konfliktursachen, -ziele, -interessen, -erwartungen, -argumente, -gefühle, -beziehungen und -umstände.

Was hat den Konflikt ausgelöst? Was wollen die Konfliktparteien erreichen? Was sind ihre Bedürfnisse? Was erwarten sie voneinander? Welche Argumente verwenden sie? Wie fühlen sie sich? Wie ist ihre Beziehung zueinander? Welche Einflüsse wirken auf den Konflikt?

4. Visualisierung des Konflikts

Bringen Sie die Dinge aus den Köpfen aufs Papier oder auf den Tisch.

Ein Mindmap kann dienen, ein Diagramm, eine Tabelle oder greifbare Symbol-Figuren.

Veranschaulichen Sie die wichtigsten Elemente und Zusammenhänge des Konflikts.

Zum Beispiel können Sie die verschiedenen Aspekte des Konflikts mit einer Mindmap anschaulich darstellen.

In der Mitte steht das Thema des Konflikts. Von der Mitte ausgehend verzweigen sich die verschiedenen Aspekte (Ziele, Fähigkeiten, Interessen, Bedürfnisse, Ansprüche, Gefühle). Weitere Verästelungen halten Details fest.

5. Klärende Gespräche

Je nach Situation bitten Sie die Konfliktparteien zuerst ins Einzelgespräch, oft aber können Sie sie gleichzeitig „an den Tisch“ bringen.

So oder:

Wählen Sie den Zeitpunkt des Gesprächs mit Bedacht.

Auch der Ort ist wichtig. (Findet der Termin am „Ort des Geschehens“ statt, oder besser in einer neutralen Umgebung?)

Formulieren Sie gegenüber der/den Konfliktpartei(en) den Zweck des Gesprächs in klaren Worten.

Eine angenehme Atmosphäre begünstigt natürlich Ihr Vorhaben; wie könnte eine solche aussehen?

Zu Beginn des Gesprächs platzieren Sie mit Vorteile einige – den Arbeitsalltag oder die Teamarbeit betreffende – positive Wahrnehmungen / Feststellungen.

Aktiv Zuhören …

zielt darauf ab, das Gegenüber und seine Botschaft bestmöglich zu verstehen.

Es geht darum, ihm zu zeigen, dass man ihm die volle Aufmerksamkeit schenkt.

Zentrale Elemente des aktiven Zuhörens:

Nonverbale Beteiligung (Zugewandte Körperhaltung und Mimik)

Verbale Beteiligung (Fragen stellen, Zusammenfassungen wiedergeben, eigene Gedanken und Gefühle ausdrücken.)

Empathie (Sich in die Situation des Gegenübers hineinversetzen und seine Emotionen nachempfinden.)

Der/die Gesprächspartner fühlt/fühlen sich ernst genommen und wertgeschätzt.

Missverständnisse werden so eher vermieden und die Botschaft des Gegenübers wird klarer.

Vertrauen stellt sich ein und der Respekt zwischen den Gesprächspartnern kriegt seinen Platz.

Durch gemeinsames Nachdenken und Verstehen können Lösungen leichter gefunden werden.

Selbstverständlich:

Lassen Sie das Handy Handy sein und kümmern Sie sich auch nicht um andere Sachen.

(Schneiden Sie die Fussnägel lieber zu Hause.)

Unterbrechen Sie nicht. Lassen Sie den/die Gesprächspartner ausreden, bevor Sie Ihre Meinung äussern.

Stellen Sie offene Fragen, – „Ja“ oder „Nein“ ist meist wenig ergiebig. Fragen Sie nach.

Fassen Sie zusammen und wiederholen Sie in eigenen Worten, was Sie gehört haben. So sind Sie sicher, dass Sie alles richtig verstanden haben.

Schlüpfen Sie immer wieder in die Perspektive des Gegenübers und beobachten Sie dabei Ihre eigenen inneren Reaktionen.

6. Konfliktlösungsworkshop

Mitunter ist’s mit einem oder mehreren Gesprächen nicht getan. Organisieren Sie einen Workshop und tauchen Sie mit den Beteiligten tiefer ein ins Gestrüpp.

Wenn Sie den Workshop selber leiten möchten, haben Sie sich vermutlich entsprechend weitergebildet und sind Sie darin bereits mehr oder weniger erfahren.

Hier auf die Planung, Vorbereitung, Gestaltung und Durchführung eines Konfliktlösungsworkshops genauer einzugehen, würde den Rahmen dieses Blogartikels sprengen.

Ich müsste zu viele wichtige Aspekte ausführlich aufgreifen: Formate, verschiedene mögliche Szenarien der Gruppendynamik und wie im Einzelnen darauf zu reagieren ist, Umgang mit Widerständen, die angreifbare Rolle der Workshopleitung, „Dramaturgie“ / Spannungsbogen, fordern und überfordern, geeignete Materialien, Erfahrungsspiele und und.

Tun Sie sich den Gefallen …

und vertrauen Sie die Leitung des Workshops einer externen Person an. (Zum Beispiel dem da.)

Das hat den Vorteil, dass Sie sich mit dem Team auf die gleichene Ebene begeben können – und es fördert das Vertrauen.

Konflikt gelöst, – weitere Schritte

Folgendes gilt sowohl für Gespräche wie auch für Workshops:

Haben alle die Lösung verstanden?

Und vor allem – haben alle das Gleiche verstanden?

Die Beteiligten sollen auf einem kleinen Zettel (A6) ihr Verständnis der Lösung in eigenen Worten festhalten. Der Zettel darf nur einseitig benutzt werden.

Die formulierte Einsicht bitte vorlesen. Ggf. ist dann weitere Klärung oder sind weitere Diskussionen angebracht.

Aushandeln

Wollen einzelne Forderungen noch ausdiskutiert und verhandelt werden?

Sind alle Bedingungen und Verhaltensregeln definiert? Sind alle einverstanden, sich daran zu halten? Es kann sinnvoll sein, solch starke Feststellungen zu verschriftlichen und vielleicht sogar unterschreiben zu lassen; der Verbindlichkeit und Symbolkraft zuliebe.

Priorisieren

Wenn die Lösung nach mehreren Aktionen verlangt, diskutieren Sie mit den Beteiligten was das Wichtigste ist und was als Nächstes zu tun ist. Was soll darauf folgen? Und so weiter.

Verantwortlichkeiten

Sind für die Lösung konkrete Aufgaben zu erledigen? Wer ist für was zuständig und bis wann muss was erledigt werden? Stimmen alle ihrem Part zu?

Dokumentation

Halten Sie nach einem Gespräch oder Workshop den Verlauf in groben Zügen schriftlich fest. Ebenso die Lösung und allfällige Absprachen. Zeigen Sie ihre Zusammenfassung den Beteiligten bevor sie sie ablegen.

Überprüfung

Nach einiger Zeit sollten Sie anhand der Dokumentation und der, von allen Beteiligten „beglaubigten“, Bedingungen und Verhaltensregeln überprüfen ob die Lösung funktioniert. Ungünstigen Abweichungen und Misserfolgen gehen Sie besser früher als später auf den Grund!

Fazit:

Konflikte sind Teamentwicklung vom Feinsten

Konflikte im Team sind nicht nur ein Ergebnis der Entwicklungen im Team, sondern auch ein Bestandteil der Teamentwicklung.

Konflikte im Team und die Leistung des Teams / die Atmosphäre im Team beeinflussen sich gegenseitig.

Eine geglückte Konfliktlösung führt zum „Performing“ (s. unten).

Wenn es in Ihrem Team gerade nicht rund läuft, durchläuft es (inklusive Sie selber) möglicherweise gerade ein „Storming“.

Das ist eine von 4 Phasen, die Bruce Tuckmann in seinem, nach ihm benannten, Modell beschreibt:

Forming

In dieser Phase lernen sich die Teammitglieder kennen und bilden erste Eindrücke und Erwartungen. Die Führungskraft gibt die Richtung und die Regeln vor. Die Teammitglieder sind höflich, vorsichtig und abhängig.

Storming

In dieser Phase treten Konflikte im Team auf, da die Teammitglieder ihre Meinungen, Interessen und Bedürfnisse äussern und ihre Positionen klären. Die Führungskraft muss moderieren und vermitteln. Die Teammitglieder sind kritisch, emotional und konfrontativ.

Norming

In dieser Phase lösen sich die Konflikte im Team auf, da die Teammitglieder gemeinsame Ziele, Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten definieren und akzeptieren. Die Führungskraft muss unterstützen und delegieren. Die Teammitglieder sind kooperativ, harmonisch und engagiert.

Performing

In dieser Phase arbeitet das Team effektiv und effizient an der Erreichung der Ziele. Die Führungskraft wirkt motivierend und fördernd. Die Teammitglieder sind kreativ, produktiv und selbstständig.

Der Psychologe Tuckmann hat sehr viele Teams während derer Entwicklung beobachtet.

Es tröstet und unterstützt Sie vielleicht wenn Sie realisieren, dass Sie und Ihr Team nicht in aussergewöhnlichen Schwierigkeiten stecken – sondern ganz einfach im „üblichen“ Prozess (fest-)stecken

Feiern!

Werfen Sie im Rückblick einen freundlichen Blick auf den gelösten Konflikt.

Wenn sich die Lösung nachhaltig bewährt, feiern Sie mit dem ganzen Team den Umstand, dass Ihr zusammen diesen Prozess durchlaufen habt und dass jetzt etwas anders, besser ist. Und dass Ihr Euch dadurch womöglich näher gekommen seid.

Inspirierend:

In Skandinavien soll in gewissen Unternehmen eine Kultur des „Fehlerfeierns“ gepflegt werden. Die Idee dahinter ist, dass Fehler als Lernmöglichkeiten und nicht als Misserfolge gesehen werden sollten.

„Diesen Fehler haben wir gemacht, wir haben ihn hinter uns, – Hurra!“

Auch würden „Top-10-Fehler-Rankings“ erstellt: Der „beste“ Fehler sei derjenige, aus dem alle am meisten lernen konnten.

Dieses kreative Prinzip lässt sich bestimmt auch auf Team-Konflikte übertragen.

Leider ist mir hierzulande kein Unternehmen bekannt, das diese Praxis eingeführt hat. (Machen Sie’s vor!)

Ich bin sicher: Diese Art von Fehlerkultur trägt dazu bei, ein offenes und lebendiges Arbeitsklima zu schaffen. Ein Klima, das Menschen ermutigt, in gesundem Mass Risiken einzugehen und neue Ideen auszuprobieren – ohne Angst vor offener oder unterschwelliger „Bestrafung“ durch die anderen Team-Mitglieder.

Klar ist, dass die Einführung eines solchen Umgangs miteinander eine bewusste Anstrengung und wohlgesonnenes Engagement auf allen Ebenen eines Unternehmens erfordert.

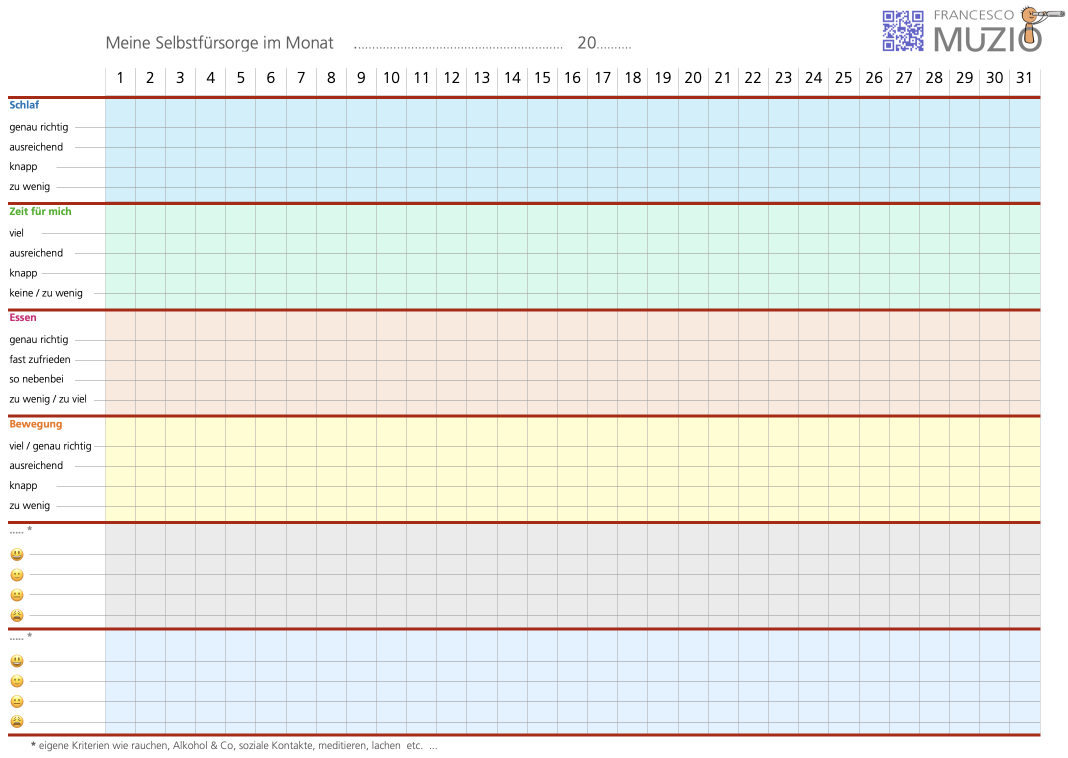

Self Care

Das Thema ist wichtig und eignet sich prima um diesen Blogartikel zu beenden.

Wenn Sie sich zur Verfügung stellen, einen Prozess zur Konfliktklärung und -lösung zu leiten, sollten Sie selber in einigermassen guter Verfassung sein.

Kratzen Sie „nervlich“ den roten Bereich oder sind Sie gesundheitlich angeschlagen? – Überlegen Sie es sich gut, ob Sie diese Rolle annehmen wollen. Sie könnten sich damit überfordern und sowohl sich selbst als auch den konfligierenden Teammitgliedern einen schlechten Gefallen erweisen.

Nehmen Sie sich eines Konflikts möglichst dann an, wenn es Ihnen selber gut geht!

„(…) Wesentlich ist jedoch die Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen.

Selbstfürsorge bezieht sich auf Aktivitäten und Praktiken, mit denen wir uns um unsere körperliche, geistige und emotionale Gesundheit kümmern.

Eine selbstfürsorgliche Haltung ist nicht egoistisch oder selbstsüchtig.

Kümmern wir uns nicht um uns selber, können wir uns auch nicht um andere und „die Welt“ kümmern.

Es geht um ein Gleichgewicht zwischen „zu uns selbst nett sein“ und für andere da sein.“

Wir tun also gut daran, der Selbstfürsorge, wenn immer möglich, hohe Priorität einzuräumen und zu einer Haltung zu finden, in der wir uns das erlauben.“

und

„Vernachlässigen wir uns selbst, hat das unschöne Folgen für unser eigenes Wohlbefinden und für das der Menschen, die mit uns zu tun haben.

Es fehlt die Energie um Freude am Leben zu haben, Pflichten zu erfüllen und andere zu unterstützen.“

Das sind Zitate aus meinem Blogartikel Self Care – „Pass auf Dich auf!“

Selbstverständlich empfehle ich Ihnen wärmstens, ihn zu lesen 😉

Sie finden da alles was Sie motiviert, gut zu sich selber zu schauen. Auch handfeste Tips können Sie sich da holen.

Schlaue Zitate zum Schluss

Den Schlusspunkt setzen einige Zitate, die versuchen, das ambivalente Wesen von Konflikten dingfest zu machen:

Konflikte sind die Mutter der Entwicklung. (H. Glassl)

Wer den Frieden will, darf den Konflikt nicht scheuen. (Maggauer-Kirsche)

In Frieden zu leben heisst nicht, frei von Konflikten zu sein.

In Frieden zu leben ist die Kunst, Konflikte bewältigen zu können. (G. Rieger)

Schweigen kann im Moment einen Streit verhindern.

Es kann aber auch einen Konflikt auf unbestimmte Zeit zum Schwelen bringen. (H. Joost)

Konfliktscheu im Kleinen? Konflikte im Grossen! (P. Mommertz)

Eine Lösung ist eine Entscheidung, die den Konflikt in dieser Sache für die Zukunft ausschliesst. (G. Strobel)

Ein Weg, einen Konflikt zu lösen, ist, ihn zusammen zu überwinden.

Dann kann man ihn immer noch aus dem Weg räumen. (J. Panten)

An der Grenze der Geduld beginnen die Konflikte. (O. Wilde)

Konflikte entstehen oft im gegenseitigen Verschweigen. (O. Baumgartner-Amstad)

Entscheidungen setzen Konflikte voraus, die entschieden werden müssen. (Unbekannt)

Du hast die Konflikte nicht im Griff, solange sie dich im Griff haben. (M.M. Jung)

Konflikte sind nur lösbar, wenn Gefühl und Verstand in Einklang gebracht werden. (H.Glassl)

Konflikte brauchen nicht zwingend einen Konsens, aber immer einen Dialog. (H. Glassl)

Oft ist bei Konflikten der eine Teil formell im Recht – der andere bloss tatsächlich. (O. Weiss)

Die Mission (von Konflikten) liegt in ihrer Rolle als Katalysator für Veränderung und bestenfalls Wachstum. (Muzio)

Da gibt's etwas zu besprechen

Ein paar Bücher

Selbsthilfe in Konflikten: Konzepte – Übungen – Praktische Methoden von Friedrich Glasl

Konfliktmanagement: Ein Handbuch für Führung, Beratung und Mediation von Friedrich Glasl

Klärungshilfe 1: Handbuch für Therapeuten, Gesprächshelfer und Moderatoren in schwierigen Gesprächen von Christoph Thomann und Friedemann Schulz von Thun

Klärungshilfe 2: Konflikte im Beruf: Methoden und Modelle klärender Gespräche von Christoph Thomann und Friedemann Schulz von Thun

Klärungshilfe 3: Das Praxisbuch von Christoph Thomann und Friedemann Schulz von Thun

Klärungshilfe konkret: Konfliktklärung im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich von Christoph Thomann und Barbara Kramer

Konfliktlösungs-Tools: Klärende und deeskalierende Methoden für die Mediations- und Konfliktmanagement-Praxis von Peter Knapp

Lösungsfokussiertes Konflikt-Management in Organisationen: Methoden und Praxisbeispiele für Konfliktlösung zwischen Einzelnen, in Teams und Organisationseinheiten von Peter Röhrig

Mediation: Das ABC: Die Kunst, in Konflikten erfolgreich zu vermitteln von Nina L. Dulabaum

Kaufen / Bestellen Sie ihre Bücher nicht irgendwo.

Unterstützen Sie kleine Buchhandlungen. Zum Beispiel die da.

Humor. 😐

Konflikte im Team? – Auf zur Schatzsuche!

Unterschiedliche Meinungen, Interessen und Bedürfnisse führen zu Spannungen, Streit und Unzufriedenheit. Wie damit umgehen? Was, wenn die Teammitglieder sich nicht verstehen oder gar bekämpfen?

Hier geht’s um die Hintergründe und Dynamiken von Konflikten, – und um Lösungsansätze.

Der Artikel bietet eine Anleitung um „die Sache“ selbst zur Hand zu nehmen und behandelt Ihre Rolle als Vermittler oder Vermittlerin.

Zudem schraubt er vielleicht an Ihrer Einstellung zu Konflikten, indem er erklärt, warum Knatsch nicht nur doof ist, sondern den Aufbruch zur Schatzsuche markieren kann.

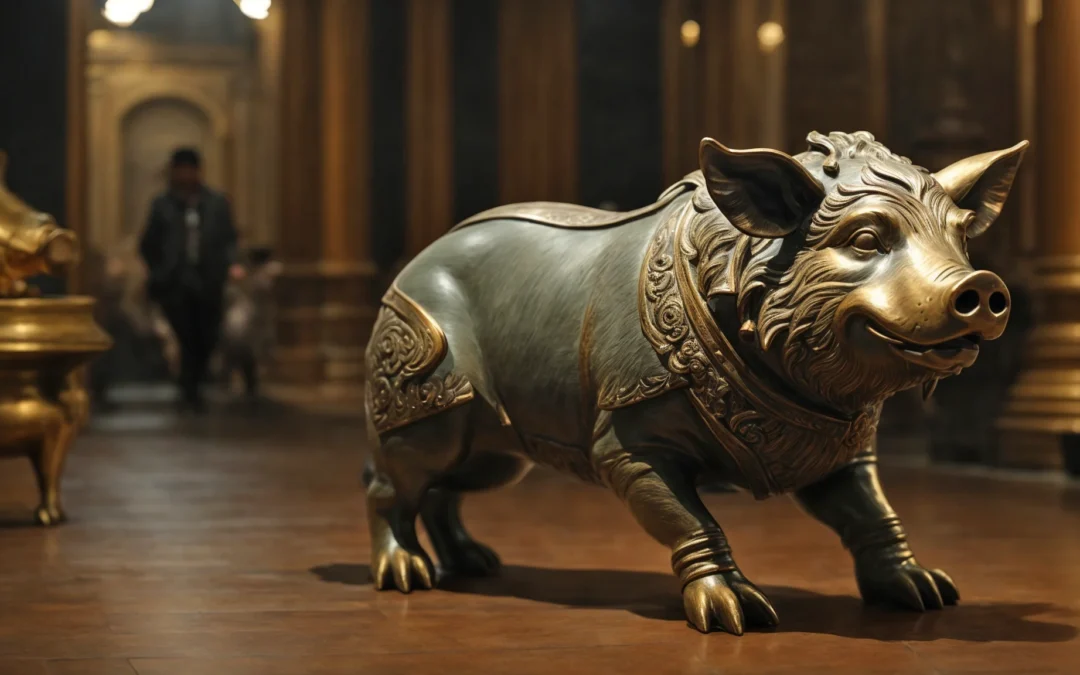

Von Hunden, Schweinen und Schweinehunden

„Wir kreieren erst unsere Gewohnheiten und dann kreieren unsere Gewohnheiten uns.“

Das sagte vor ungefähr 350 Jahren John Dryden, ein englischer Dramatiker.

In diesem Artikel geht es um gute und schlechte Gewohnheiten – und um die Schwierigkeit, sie in die eine oder andere Richtung zu ändern.

Wenn Änderungsversuche scheitern, wird gerne der innere Schweinehund dafür verantwortlich gemacht.

Er bekommt darum hier die Aufmerksamkeit, die er verdient. Und ich verrate Dir, wie Du mit umgehen kannst.

(fast) ALLES über Lachseminare

Hier erfahren Sie so ziemlich alles was Sie wissen wollen, bevor Sie ein Lachseminar buchen. Was spricht dafür? Wie ist es aufgebaut? Was gewinnt man dabei? Wie profitiert das Team davon?

Führungsqualität so so la la

In der Schweiz möchte in absehbarer Zeit ein Viertel aller Angestellten die Stelle wechseln!

Die Arbeit gefällt zwar – aber dem Chef, der Chefin fehlt es an Führungsqualitäten.

In einer PWC-Studie werden insbesondere der Mangel an Fairness, menschlicher Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit und Ehrlichkeit beklagt.

Die Arbeit schön reden

Arbeit macht glücklich? Das sei Selbsttäuschung, sagt der Philosoph Michael Cholbi. Wir sollten unsere Jobs nicht heroisieren, sondern hinterfragen.

33 Tips fürs Arbeitsleben

Es lohnt sich, die Zusammenstellung zu überfliegen! Die eine oder andere Aussage wird auch bei Dir anklingen.

Wenn die Weile zu lange weilt

Hinter der Langeweile wartet grosses Kino. Es geht um Sinn und Unsinn, Selbstwert, Achtsamkeit – und das Rezept.

Ich lästere, also bin ich

Dass Menschen lästern hat verschiedene Gründe…

Self Care – „Pass auf Dich auf!“

„Mir ist saukalt, ich ziehe mir besser einen zweiten Pulli über.“

Eigentlich ganz einfach.

„Keep it simple, das Einfache ist schwierig genug!“

Mein 3-Ebenen-Modell im Coaching.

Gesucht: Der beste Witz der Welt

2004 wurde im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes der beste Witz der Welt ermittelt.

Die Studie war einer der grössten sozialwissenschaftlichen Feldversuche, die es je gab.

Michael Titze und die 55 Antworten

Es gibt einige Namen, die man kennen sollte, wenn man mit seinen Gelotologie-Kenntnissen prahlen will.

Was das Lachen im Körper anrichtet – eine kleine Übersicht

Ein Lachen der Stärke 5 auf der Richterskala wirkt sich auf den ganzen Körper aus.

Wissenschaftlich lachen

Viele Erfindungen beruhen auf zufälligen Beobachtungen.

Das Erlebnis eines amerikanischen Wissenschaftsjournalisten verhalf der Gelotologie zu viel Schub.

Meditation, keine abgefahrene Sache

Dieser Text ist für Sie, wenn Sie bis jetzt einen Bogen um „Meditation“ gemacht haben, aber dennoch immer wieder mal mit leichtem Interesse darauf geschielt haben.

Emotionsprofil

Benutzerprofil, Bewegungsprofil, Kundenprofil, Täterprofil, Kompetenzprofil…

Von all dem haben Sie wohl schon gehört. Aber „Emotionsprofil“?!